污水沉淀池知识汇总(一)

2022-08-08 来自: 环保水圈 浏览次数:390

一、沉淀的基础理论

1、概述

沉淀是水处理的基本方法之一。它是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力场的作用下产生下沉,已达到固液分离的一种过程。这种工艺简单易行,应用非常广泛,可以是整个水处理过程中的某一工序。

在典型的污水处理场中,沉淀的四种用法:

污水进入生物处理构筑物前的初步处理:初沉池;

生物处理后的固液分离:二沉池;

污泥处理阶段的污泥浓缩:污泥浓缩池。

2、沉淀的类型

根据水中悬浮颗粒的凝聚性能强弱、浓度的高低以及可沉降颗粒的性质(如密度等),沉淀通常可分为四种不同的类型。

3、自由沉降及其理论基础

沉淀法的去除对象:颗粒在10μm以上的可沉固体。当颗粒粒径变小、沉速小、颗粒沉降过程中其周围的扰流流速也小时,可以主要受水的粘滞阻力作用,惯性力可以忽略不计,颗粒运动是出于层流状态。

Stokes公式说明的问题:

(1)颗粒与水的密度差愈大,沉降速率也愈大,颗粒密度大于水密度时,颗粒下沉,颗粒密度小于水密度时,颗粒上浮,二者相等时,颗粒既不上浮也不下沉;

(2)水的粘度愈小,沉降速率愈快,成反比关系。因粘度愈水温成反比,故提高水温有利于颗粒的沉降;

(3)颗粒直径愈大,沉速愈快,因此随颗粒度的下降,颗粒的沉降速度会迅速降低。实际水处理过程中,水流呈层流状态的情况一般较少,所以一般沉降只能去除d>20μm的颗粒。

4、絮凝沉淀

在絮凝剂的作用下,使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体,然后予以分离去除的水处理法。

二、沉淀池的种类

1、按功能分

按功能分为初次沉淀池、二次沉淀池。

初次沉淀池:简称初沉池,生物处理法中的预处理,去除约三成的BOD5,五成的悬浮物。

二次沉淀池:简称二沉池,生物处理构筑物后,是生物处理工艺的组成部分。

2、按水流方向分

沉淀池可分为普通沉淀池和浅层沉淀池两大类。

(1)普通沉淀池

按照水在池内的总体流向,普通沉淀池又有平流式、竖流式和辐流式三种型式:

平流式沉淀池:池型为长方形,一段进水,另一端出水,贮泥斗在池进口;

竖流式:池内水流由下向上,齿形多为圆形,有方形或多角形池进水,池四周出水,贮泥斗在池中;

辐流式沉淀池:池径较大的圆形池,水流从池中 心以辐流形式流向池周,也可从周边流进池中 心,贮泥斗在池中。

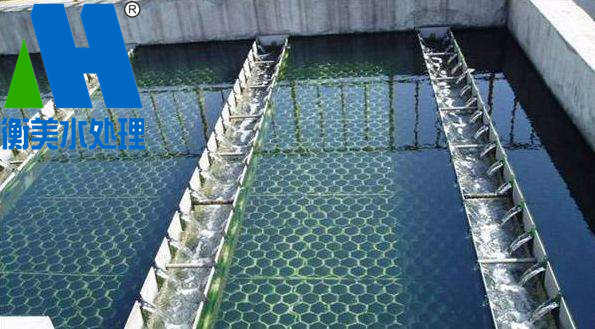

(2)浅层沉淀池

浅层沉淀池:根据浅层理论,在沉淀池的沉淀区加斜板或蜂窝斜管,增加了沉降面积、改善了水力条件,以提高水的沉淀效率。

三、各沉淀池的结构形式

沉淀池均包括5个功能区,即进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区。

入流区和出流区是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用、系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。

沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。

污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。

缓冲层是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。

以上各部分相互联系,构成一个有机整体,以达到设计要求的处理能力和沉降效率。

1、平流沉淀池

池型呈长方形,废水从池的一端流人,水平方向流过池子,从池的另一端流出。在池的进口处底部设贮泥斗,其它部位池底有坡度,倾向贮泥斗。

(1)平流式沉淀池的主要组成部分及作用:

A、进水区

为了使入流的污水能均匀与稳定的进入沉淀池,在污水入口处应设置整流措施。流入装置作用是消能,使废水均匀分布。流入装置是横向潜孔,潜孔均匀地分布在整个宽度上;在潜孔前设挡板,挡板高出水面0.15-0.2m,伸入水下的深度不小于0.2m。也有潜孔横向水平排列的流入装置。

B、出水区

出水装置多采用自由堰形式。设置出水堰不仅可控制沉淀池内水面高度,而且对沉淀池内水流的均匀分布有着直接影响。出水堰形式有水平堰、三角堰和梯形堰。目前多采用锯齿形溢流堰,水面宜高于齿高的1/2处。严办材料可采用钢板或UPVC板。

堰前可设置挡板以阻挡漂浮物,或设置浮渣收集和排除装置。挡板高出池内水面0.1~0.15m,浸没在水面下0.3~0.4m,并距出口0.25~0.5m。

出水槽:沉淀池的出水槽沿途接纳出流堰流出的水,故槽内流系属非均匀稳定流,当沿槽长流入流量均匀,且为自由流入,出水槽出口为自由跌落时,其出口处的水深为临界水深。一般可取b=h0=0.9Q0.4。

C、沉淀区

是可沉降颗粒与废水分离的区域,同时使进出水均匀。